sommaire

introduction de la traction

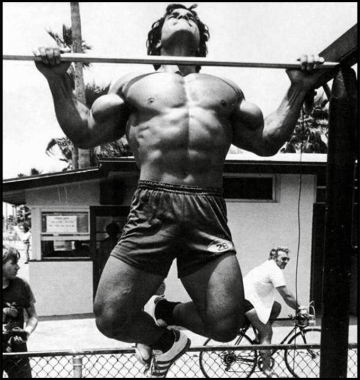

La traction est le deuxième mouvement technique en compétition de street lifting. Elle est avec le muscle-up, l’exercice qui génère la plus grande admiration de la part des néophytes du street lifting, puisque ces derniers connaissant la réelle difficulté de se tracter tout en établissant de véritable record de force maximale sur ce mouvement.

De part sa complexité d’accès comparé aux deux autres mouvements du street lifting (dips et squat). Elle est, avec le muscle-up, l’exercice le plus difficile à aborder pour les athlètes et est devenue (avec le muscle-up), sans aucun doute, le mouvement de force maximal tant redouté par certains, vénéré par d’autres.

Cependant, c’est un exercice qui peut s’avérer déterminant en compétition puisqu’il permet un ajout de charge additionnelle non négligeable, pouvant alors jouer un rôle décisif dans le total cumulé des quatre exercices des compétitions de street lifting.

L’émergence du street lifting dans le monde depuis 2016, à vue naître des records de performances sur le mouvement de traction.

présentation de la traction

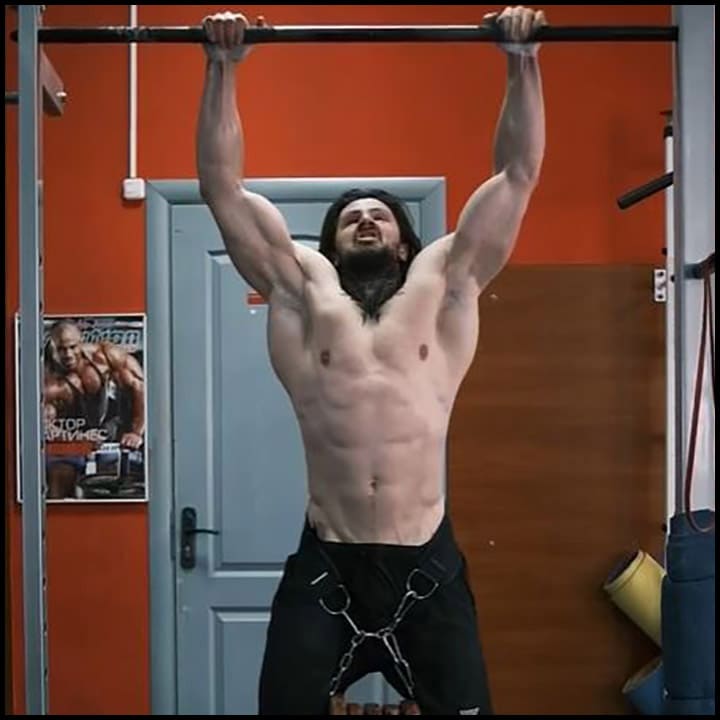

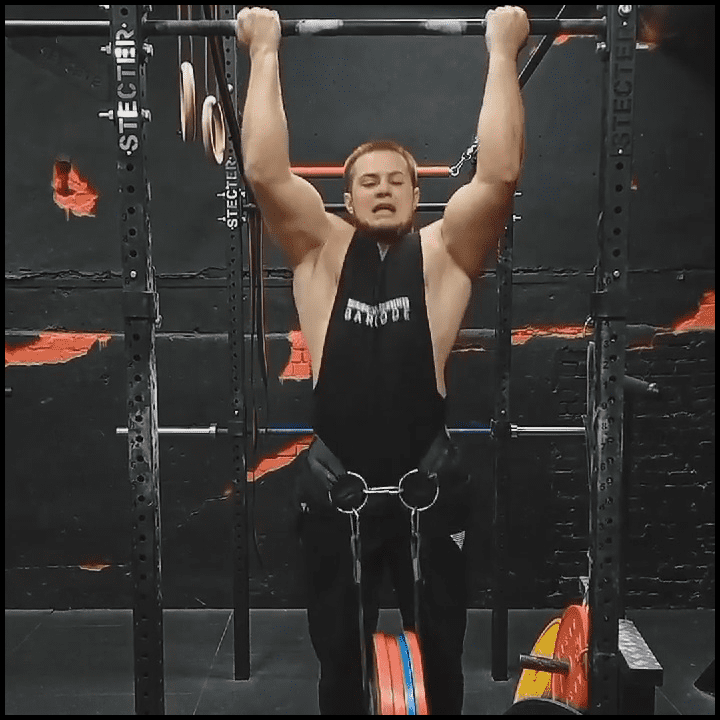

L’athlète vient se placer en suspension verticale à la barre fixe, mains en pronation, positionnées à une largeur légèrement supérieure à celle de ses épaules, bras tendus en extension complète et jambes dans le vide, ces dernières étant légèrement écartées afin de permettre l’accès à la charge additionnelle. [1]

- Au départ du mouvement, l’athlète va commencer à expirer, contracter la sangle abdominale et la région lombaire afin de venir fléchir les avant-bras sur les bras dans le but d’amener le menton au-dessus de la barre fixe. Cette montée du buste doit être contrôlée, jusqu’à la limite permise par la mobilité de l’athlète.

- Quand le menton arrive au niveau de la barre fixe, l’athlète cherchera à revenir en position initiale par l’extension de ses bras. Cette descente du buste doit être contrôlée jusqu’à ce que l’athlète soit revenu en une position de départ stable. Dès que l’athlète entame cette phase de descente, il doit commencer à inspirer tout en conservant la sangle abdominale et la région lombaire contractée.

- À l’arrivée, il va alors maintenir l’extension de son corps une seconde, puis relâcher la barre fixe en maintenant la sangle abdominale et la région lombaire contractées.

Pendant toute l’exécution de la traction, il est impératif de ne jamais relâcher la contraction de la sangle abdominale mais également des muscles de la région lombaire, afin de réaliser un mouvement sécuritaire.

La traction est un excellent exercice pour étirer le grand dorsal et assouplir la ceinture scapulaire, à lui seul, cet exercice permet de travailler presque tous les muscles du torse. Cependant, il n’est pas recommandé aux débutants, car il demande l’acquisition préalable d’une certaine force.

Dans tous les cas, et peu importe le niveau de l’athlète, il faudra exécuter la traction avec prudence, cela afin de ne pas traumatiser l’articulation des épaules et des coudes.

physiologie de la traction

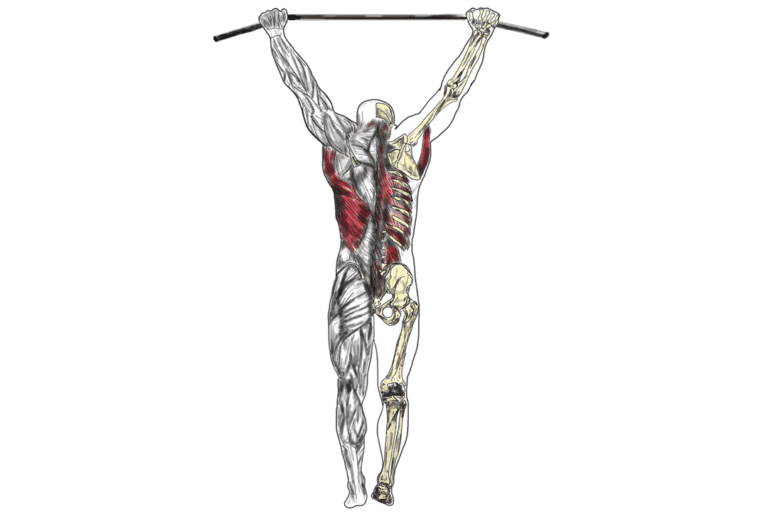

La « traction » est un exercice polyarticulaire à chaîne cinétique fermée.

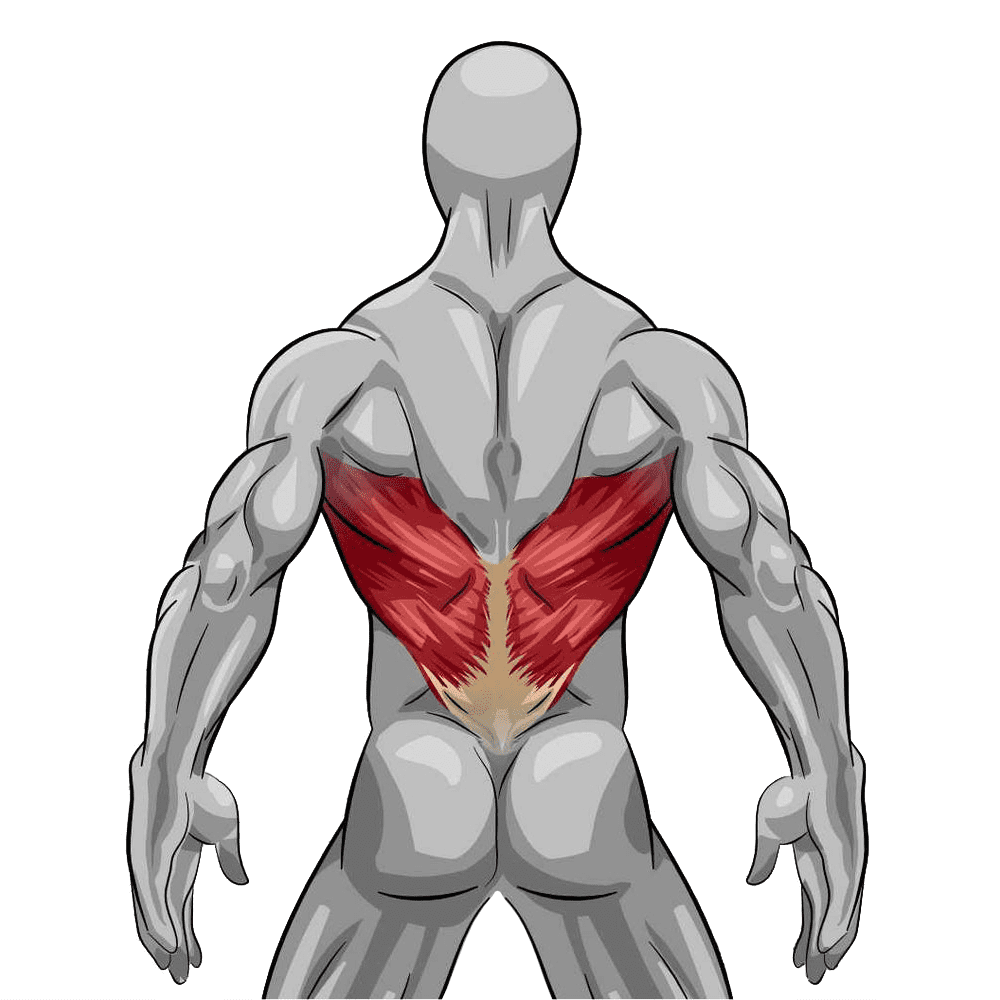

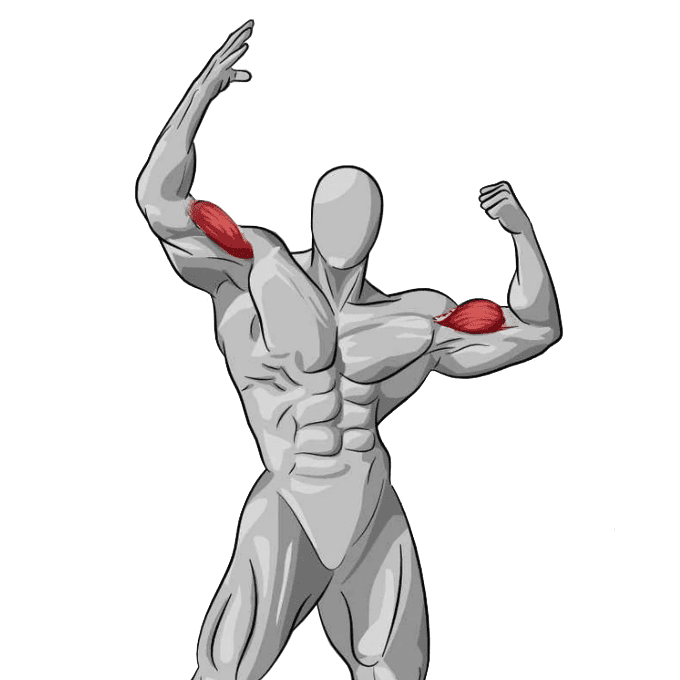

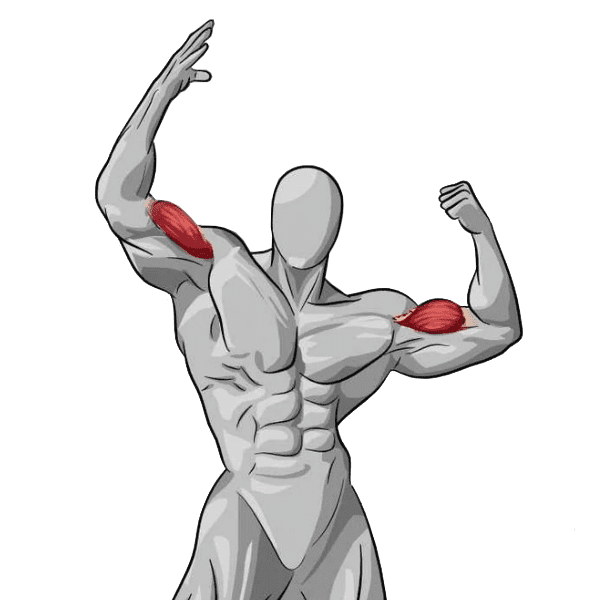

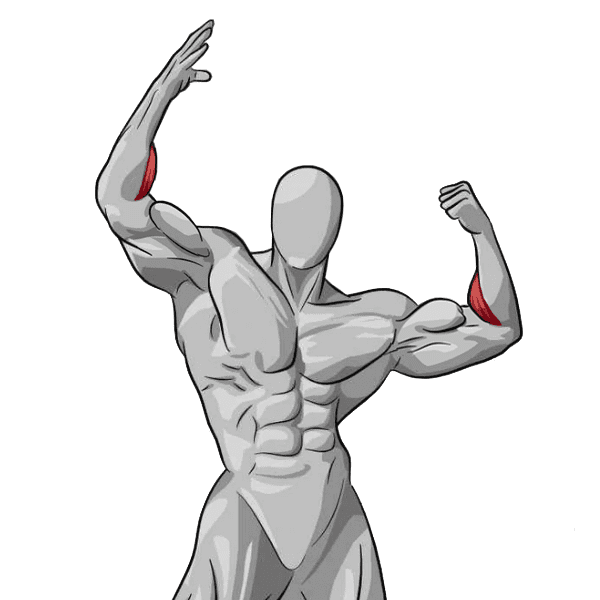

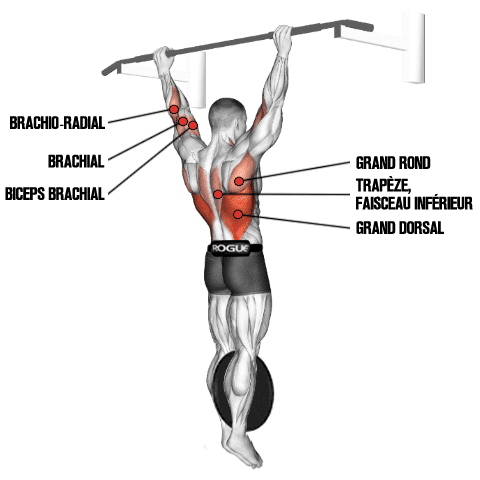

L’amorce du mouvement est générée principalement par les muscles de la force de tirage des membres supérieurs que sont rétrospectivement : [2]

Cet ensemble de muscles permet alors l’exécution de quatre mouvements essentiel au mouvement de traction :

- d’adduction et d’abduction du bras,

- de flexion et d’extension de l’avant-bras.

Cela grâce à l’activation des articulations des épaules et des coudes de l’athlète.

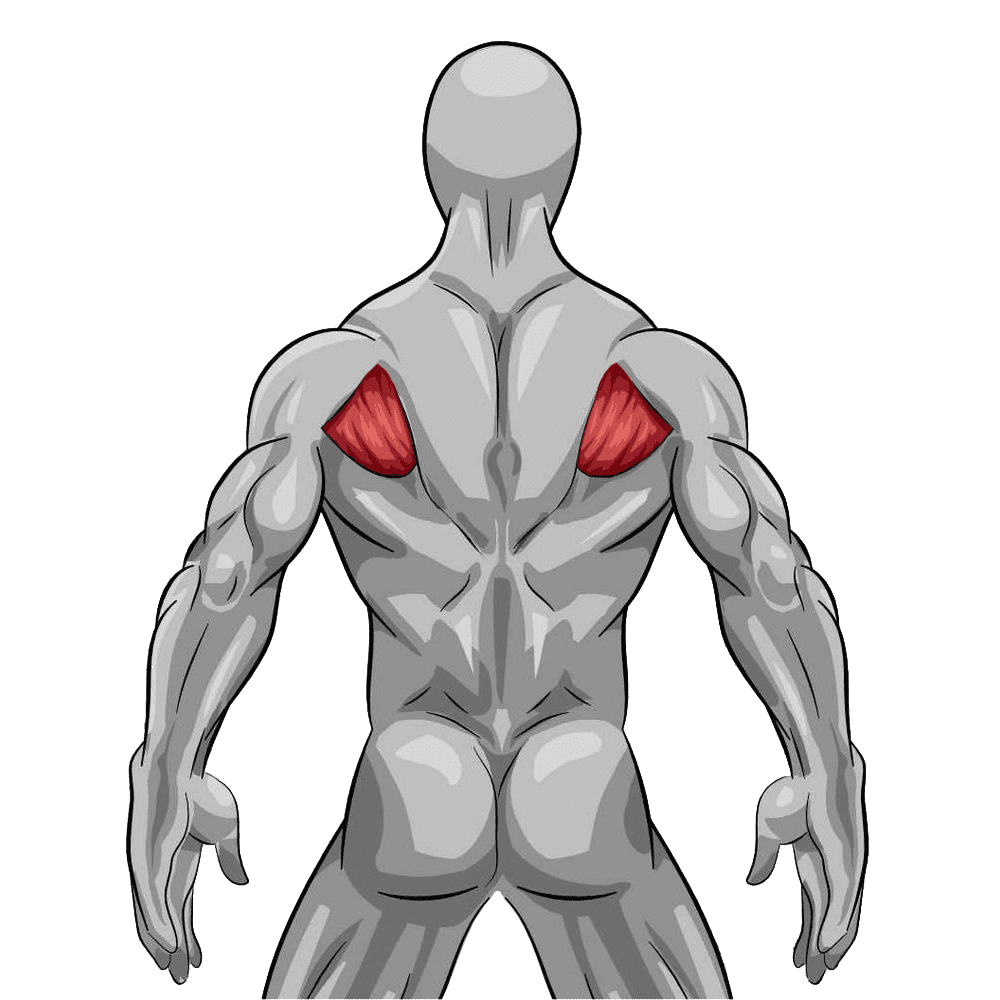

Les muscles intervenants principalement lors d’une traction sont donc les suivants : [3]

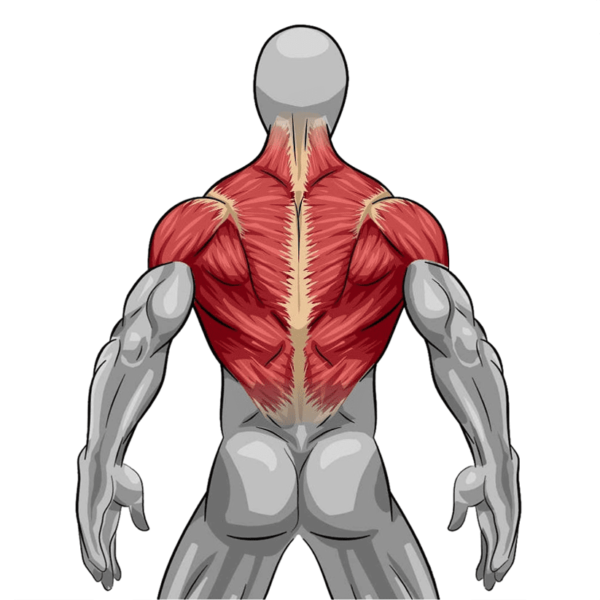

Néanmoins, les muscles sollicités lors de la traction ne s’arrêtent pas simplement à ce spectre. Ainsi, il est considéré comme un des mouvements de musculation des plus fonctionnels et complets puisqu’à lui seul, il permet de recruter presque l’intégralité des muscles des membres supérieurs de l’athlète.

Durant toute la phase concentrique du mouvement, les muscles fixateurs des scapulas que sont rétrospectivement :

- les différents faisceaux du trapèze,

- les différents faisceaux du rhomboïde,

- les élévateurs de la scapula,

- le dentelé antérieur.

Travail en synergie avec pour rôle majeur, de permettre le rapprochement des scapulas l’une de l’autre (rétraction scapulaire). Cela afin que l’athlète puisse se tracter jusqu’à amener le menton au-dessus de la barre fixe.

Bien que les principaux muscles agonistes impliqués dans le mouvement de la traction permettent de générer le mouvement. De nombreux muscles ayant pour rôle de stabiliser l’exécution du mouvement entrent en jeu, tel que la plupart des muscles que constitue le tronc (grand droit de l’abdomen, transverse, oblique, érecteur du rachis, etc …) et de la coiffe des rotateurs.

De même, une implication du grand pectoral et notamment du faisceau claviculaire du grand pectoral entre en jeu en fonction de l’exécution du mouvement de l’athlète.

En effet, plus ce dernier effectue le mouvement de traction avec les coudes orientés vers l’avant et plus les grands pectoraux seront recrutés. A contrario, plus l’athlète effectue le mouvement avec les coudes orientés vers l’arrière (comme la majorité des pratiquants de stree lifting) et plus les grands pectoraux seront étirés. Quoiqu’il en soit, une activation de ces muscles est à prendre en compte sur le mouvement de traction.

Pour terminer, une participation importante des triceps et plus particulièrement de la longue portion des triceps est à noter. Puisque ces derniers contribuent à ramener le bras vers le corps en synergie avec les muscles du dos, et plus les coudes sont éloignés du corps du fait d’une prise large, plus leur recrutement sera important.

Vous l’aurez compris, la traction est un exercice qui permet de recruter l’ensemble des muscles du dos. [4]

MUSCLES AGONISTES PRINCIPALEMENT SOLLICITÉS

Grand dorsal

Grand rond

Trapèze (faisceau inférieur)

Biceps

Biceps brachial

Brachio-radial

MUSCLES ANTAGONISTES PRINCIPALEMENT SOLLICITÉS

Grand pectoral

Triceps brachial

Deltoïde (faisceau antérieur)

MUSCLES SYNERGIQUES PRINCIPALEMENT SOLLICITÉS

Deltoïde (faisceau postérieur)

Rhomboïdes

Petit rond

Érecteurs du rachis

Dentelé antérieur

Infra-épineux

Élévateur de la scapula

Droit de l’abdomen

Transverse

Oblique externe

Oblique interne

Tous les muscles de l’avant-bras

les phases de la traction

La position de départ est une phase importante du mouvement de la traction, qui a pour principal objectif de permettre à l’athlète de générer de façon efficiente, des postures et des fixations.

Cette phase consiste donc pour l’athlète à venir :

- regarder un point fixe et haut,

- verrouiller les mains,

- tendre les bras tout en les relâchant,

- contracter les abdominaux et les membres inférieurs,

- ouvrir les jambes d’un espacement suffisant pour accueillir la charge additionnelle,

stabiliser le mouvement par action simultanée des points précédents.

Dès lors que l’athlète a fini de générer ces postures et ces fixations, les articulations des mains, coudes, épaules, bassin, genoux et chevilles sont alignées le plus verticalement possible.

Ce placement permet alors une répartition des charges équilibrés et il est nécessaire de stabiliser la charge, afin de ne pas modifier le centre de masse de l’athlète.

Souvent négligé, le premier tirage constitue pourtant la phase primordiale du mouvement de traction. Tous les points précités précédemment sont importants, mais, c’est le premier tirage qui détermine souvent la réussite ou l’échec de l’athlète sur le mouvement de traction.

En effet, cette phase constitue la seule accélération lors du mouvement de traction et elle est générée principalement par l’action des grands dorsaux, constituant le principal moteur de l’exécution du mouvement.

Cependant, afin de permettre aux grands dorsaux d’exprimer tout leur plein potentiel de force, en transférant toute la puissance qu’ils vont produire sur l’intégralité des muscles intervenant directement et indirectement sur le mouvement de traction, il est alors primordial pour l’athlète d’obtenir un facteur principal de performance sportive et il consiste en une :

- fixation des scapulas.

Pour générer cette fixation scapulaire, l’athlète doit alors effectuer dès le départ du mouvement, les mouvements de :

- rétraction scapulaire,

- dépression scapulaire.

Ces actions couplées avec le début de la flexion des bras de l’athlète et corrélé à l’activité des grands dorsaux vont alors générer une accélération efficiente lors du mouvement de traction. Puisqu’en effet, en conservant une fixation scapulaire, cela évitera à l’athlète tout mouvement parasite qui irait provoquer une déperdition des forces lors de l’accélération du mouvement. La réalisation d’une performance sportive sur le mouvement de traction est donc, la résultante de l’aptitude à coordonner la contraction successive des muscles sollicités et l’application d’une technique parfaite.

Néanmoins, afin de ne pas entraver le bon déroulé de cette accélération, il est également important pour l’athlète de mettre l’accent sur :

- la trajectoire du mouvement,

- la bonne amplitude de flexion,

- le contrôle de l’accélération du mouvement.

Le début du premier tirage est caractérisé par un départ de l’athlète en position de flexion huméro-ulnaire formant un angle sur le point le plus bas à 180° jusqu’au point le plus de hauts de cette phase, à 90°.

Cette phase constitue le passage critique le plus difficile à aborder pour les athlètes. En effet, malgré l’accélération générée lors de la phase précédente, cette dernière est fortement décélérées dû à la transition musculaire graduelle entre l’engagement rigoureux des :

- grands ronds,

- petits ronds,

- infra-épineux,

- supra-épineux,

- trapèzes (faisceaux inférieurs),

- rhomboïdes,

- deltoïdes (faisceaux postérieurs).

Au détriment des grands dorsaux.

Toute transition musculaire connaît un ralentissement, mais ce ralentissement est d’autant plus marqué par le fait que la densité musculaire de ces trois muscles est nettement moins grande que celle des grands dorsaux.

En prenant en compte le fait que moins un muscle est gros, moins il a de potentiel pour être fort, on comprend alors naturellement pourquoi cette phase est considérée comme le passage critique le plus difficile à aborder pour une grande majorité d’athlètes.

Cela est d’autant plus marqué lors du passage du menton de l’athlète au dessus de la barre fixe, en effet, durant cette phase où l’athlète cherche à monter le plus verticalement possible, inévitablement, ce dernier viendra amener ses bras vers l’arrière et donc effectuer une légère rétropulsion de ses bras dans le but de terminer son essaie.

Et ce nouvel engagement musculaire graduel et exponentiel des faisceaux postérieurs des deltoïdes est dû à la dépression et la rétraction scapulaire corrélé à la rétropulsion des bras de l’athlète, qui survient généralement à partir d’un angle formé au sein de l’articulation huméro-ulnaire se localisant aux alentours de 90° et se terminant généralement à 60°, soit, jusqu’au passage du menton de l’athlète au-dessus de la barre fixe. Ce verrouillage final au moment de la flexion des coudes s’effectuera principalement grâce à l’action conjuguée des muscles : grands ronds, trapèzes, des rhomboïdes, des faisceaux postérieurs des deltoïdes et des biceps brachiaux, puisque biomécaniquement parlant, ce sont ces muscles qui permettent le rapprochement, mais aussi l’abaissement scapulaire, ainsi que la flexion et la rétropulsion des bras de l’athlète.

Tout cet ensemble de petits muscles corrélé à un schéma moteur particulier au mouvement de traction fait que ce passage devient critique pour la plus grande majorité des athlètes. La trajectoire du mouvement lors du second tirage doit donc toujours s’effectuer dans un couloir le plus vertical possible sans en subir les modifications dues à la charge et aux transitions musculaires.

Toutefois, afin de terminer et valider son essai, cette phase de transition entre l’engagement de ces deux principaux groupes musculaires doit être la plus courte possible, dans le but de limiter la déperdition de l’accélération et se passe naturellement à partir du moment où l’athlète est bien fixé.

Il est donc primordial pour l’athlète au cours de cette phase de préserver :

- le maintien permanent de l’équilibre général,

- la fixation du dos,

- la trajectoire du mouvement,

- la contraction des abdominaux et des membres inférieurs.

Souvent négligée, la descente de l’athlète lors du mouvement de traction constitue pourtant une phase importante du mouvement, qui mal exécuté peut entraîner deux principaux facteurs :

- une déperdition d’énergie,

- une accentuation du risque de blessures.

En effet, une descente rapide contrairement à une descente lente lors du mouvement de traction, va permettre à l’athlète d’éviter toute perte inutile d’énergie, cependant, lorsque cette vitesse de descente n’est pas contrôlée, l’athlète se retrouve avec un facteur risque de blessures plus accrue dû à une accélération trop importante du mouvement pouvant traumatiser les articulations et plus particulièrement, celles du coude, ayant pour conséquence de compromettre l’intégrité physique de l’athlète.

Il s’agit alors pour l’athlète lors de la phase de descente, de trouver le parfait compromis entre descente rapide et contrôlée, tout en préservant :

- le maintien permanent de l’équilibre général,

- la fixation du dos,

- la trajectoire du mouvement,

- la contraction des abdominaux et des membres inférieurs.

La fin de la descente est caractérisée par l’arrivée de l’athlète en position de flexion huméro-ulnaire formant un angle inférieur à 180°, soit, un retour en position initiale.

C’est la phase la moins compliquée du mouvement, elle est marquée par un retour en position de départ de l’athlète, les mêmes principes fondamentaux s’appliquent de nouveau durant cette phase.

Cette phase consiste donc pour l’athlète à venir :

- regarder un point fixe et haut,

- tendre les bras tout en les relâchant,

- contracter les abdominaux et les membres inférieurs.

Ce dernier doit néanmoins chercher à stabiliser le mouvement et marquer un temps d’arrêt, afin de marquer son essai comme validé.

La fin du mouvement est marquée par un retour de l’alignement des articulations des épaules, mains, bassin, genoux et chevilles le plus verticalement possible. Une légère antéversion du bassin est alors recommandée, ainsi qu’une ouverture prononcée de la poitrine.

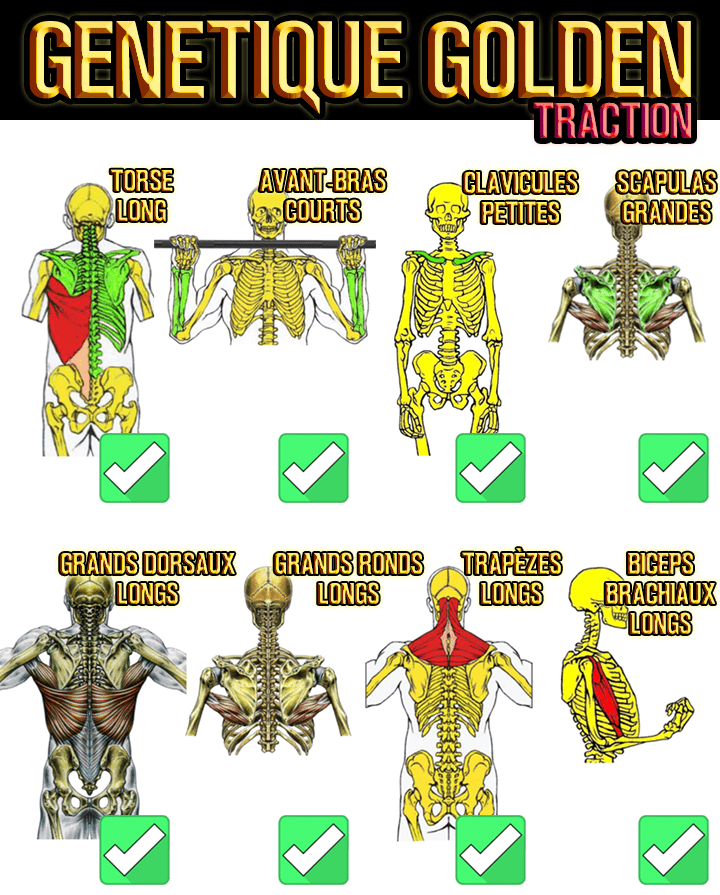

analyse anato-morphologie de la traction

Les caractéristiques morphologiques dues à l’hérédité sont d’une grande importance quant à l’approche technique du mouvement, ainsi que le style employé.

Il conviendra donc pour l’entraîneur, d’évaluer les prédispositions génétiques de l’athlète dans le but de déterminer la position la plus appropriée à l’exécution correcte de la traction, en fonction de ses différentes contraintes anatomiques.

Il s’agit, là encore, comme pour tout geste sportif, d’une adaptation personnelle basée sur un certain nombre de paramètres importants qu’il convient d’étudier.

Dans le but d’évaluer les prédispositions génétiques sur le mouvement de traction, il est important pour l’athlète et/ou l’entraîneur d’acquérir quelques notions d’anato-morphologie.

morphologie osseuse favorable a la performance sportive de la traction

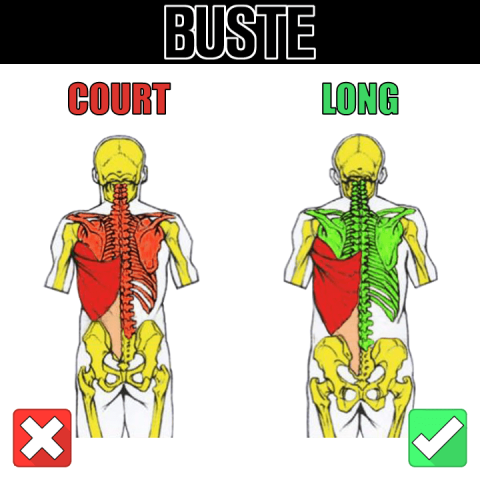

BUSTE LONG

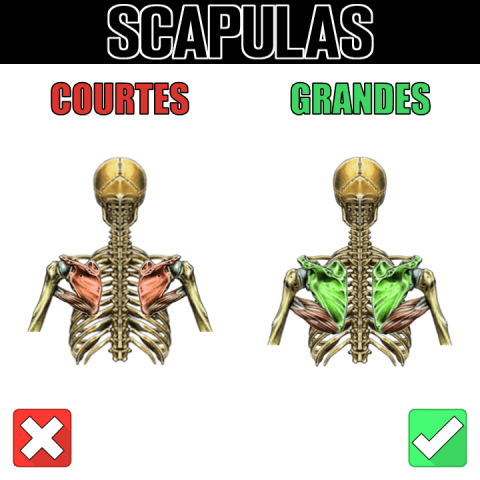

SCAPULAS GRANDES

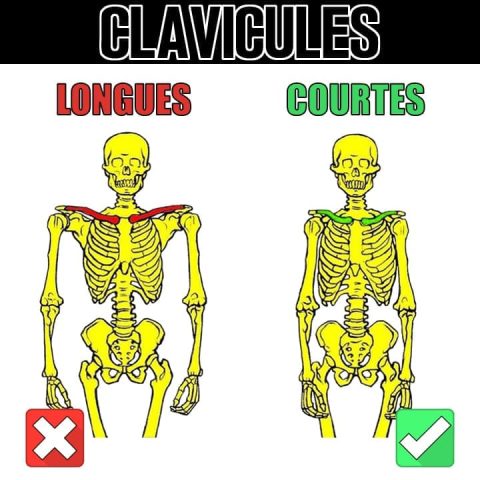

CLAVICULES COURTES

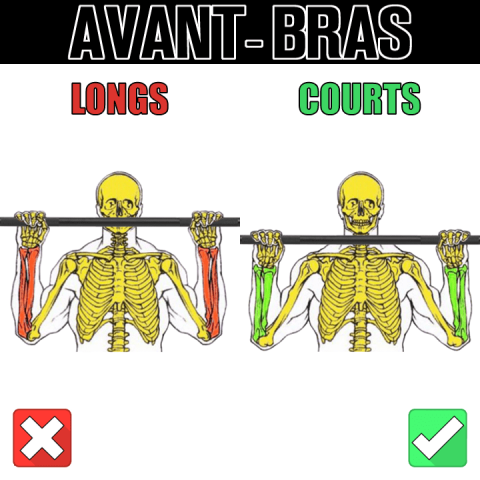

AVANT-BRAS COURTS

LA LONGUEUR DU BUSTE

Buste long :

Un buste long permet au grand dorsal de bénéficier de plus d’espace pour s’insérer. Cela engendrera auprès de l’athlète comme conséquence directe d’avoir un potentiel de développement musculaire plus grand et par conséquent, un potentiel de force maximale plus élevé.

LA LONGUEUR DES SCAPULAS

Scapulas grandes :

De grandes scapulas permettent au grand rond de bénéficier de plus de place pour s’insérer. Cela engendrera auprès de l’athlète comme conséquence d’avoir potentiellement plus de force sur le mouvement de traction.

Cette particularité anatomique, lorsqu’elle est accompagnée d’un muscle grand rond volumineux, fait souvent naître les grands champions aux tractions.

LA LONGUEUR DES CLAVICULES

Clavicules courtes :

Les athlètes possédant des clavicules courtes sont généralement capables de mieux stabiliser leurs scapulas (anciennement omoplates), qui se traduisent par un mouvement global mieux réalisé. De plus, si l’athlète possédant cette particularité morphologique est capable de ressentir et effectuer une stabilisation volontaire de ses scapulas, alors, il en résulte une économie d’énergie principalement sur les trapèzes et les rhomboïdes. En effet, ces muscles interviennent directement dans la stabilisation des scapulas, on comprend alors facilement que si l’athlète bénéficie des prédispositions anatomiques et qu’en parallèle, il maîtrise la stabilisation volontaire de ses scapulas, une économie d’énergie non négligeable est alors opérée lors du mouvement de traction.

Des clavicules courtes laissent moins d’espace aux scapulas pour se déplacer. Ce qui fait que par nature, l’athlète bénéficie d’une anatomie avec des scapulas déjà resserrées, il n’aura donc pas de mal à les resserrer davantage grâce à l’action des muscles fixateurs des scapulas.

Pour finir, il est bon de préciser que généralement, ce type de morphologie est accompagné de muscles grands pectoral et triceps brachial relativement courts, et plus un muscle est court, moins il a de surface à parcourir pour réaliser le mouvement, rendant le mouvement plus facile pour l’athlète.

LA LONGUEUR DES AVANT-BRAS

Avant-bras courts :

Des avant-bras courts sont une composante anatomique fondamentale à la performance sportive sur le mouvement de traction, puisqu’ils permettent d’effectuer moins d’amplitude de mouvement. En effet, ces derniers offrent à l’athlète, moins de degrés de flexion de bras à réaliser sur le mouvement de traction.

Les athlètes possédants des avant-bras courts, associés à des clavicules courtes, se voient limiter grandement la contraction des grands dorsaux, ainsi que des grands ronds et par conséquent, bénéficient d’un mouvement plus facile.

Il n’est donc pas étonnant de rencontrer dans ce type de morphologie, les plus grands champions de tractions. [5]

anatomie musculaire favorable

a la performance sportive de la traction

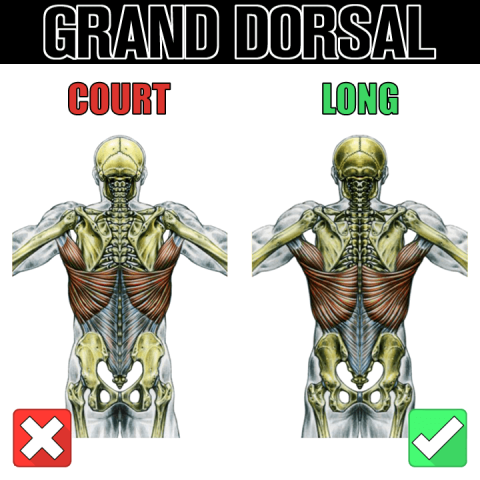

GRANDS DORSAUX LONGS

GRANDS RONDS LONGS

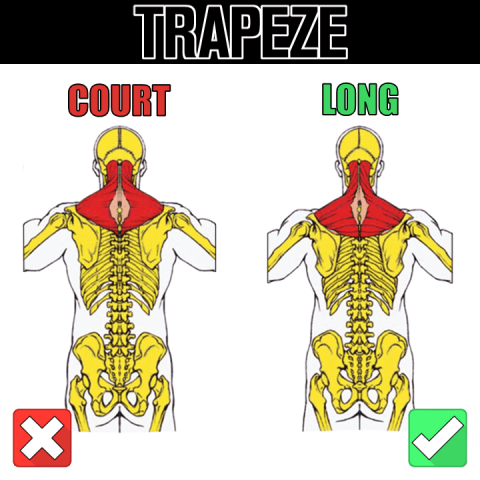

TRAPÈZES COURTS

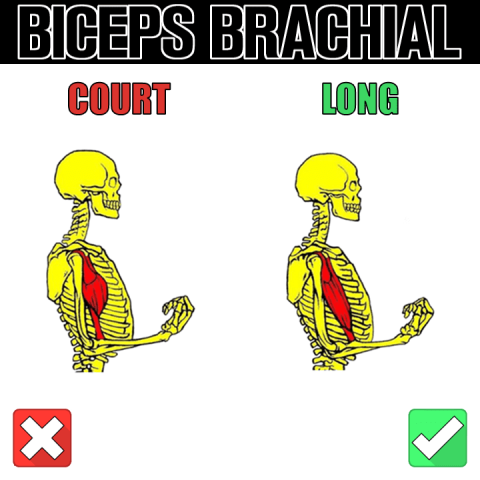

BICEPS LONGS

Même s’il est vrai que généralement la morphologie osseuse détermine la morphologie anatomique. Il n’en reste pas moins vrai que chaque individu est unique et par conséquent, des particularités anatomiques peuvent émerger.

LA LONGUEUR DU GRAND DORSAL

Grand dorsal long :

Grâce aux recherches actuelles, il est indéniable aujourd’hui de considérer que le grand dorsal est le muscle principal responsable à l’exécution du mouvement de traction. Ainsi, ces insertions et sa densité représentent un facteur anatomique déterminant dans la performance sportive de la traction.

En effet, trois critères anatomiques déterminent une bonne prédisposition au développement de la force.

- grand dorsal descendant bas vers les hanches,

- grand dorsal s’insérant loin de l’articulation de l’épaule (articulation huméro-scapulaire),

- grand dorsal s’arrêtant bas sur le torse.

Ces trois particularités anatomiques vont faire en sorte que l’athlète bénéficie d’un grand dorsal long, ayant plus de possibilités pour se contracter et s’étirer. Et plus un muscle est étiré lors d’un exercice, plus il est apte à se développer musculairement et développer de la force.

LA LONGUEUR DU GRAND ROND

Grand rond long :

Souvent négligé, le grand rond constitue pourtant un muscle indispensable et plus particulièrement au sein de la phase 3 du mouvement de la traction, c’est-à-dire, la dernière partie concentrique du mouvement de traction, là où l’athlète cherche à amener le menton au-dessus de la barre.

En effet, plus le grand rond viendra s’insérer haut dans l’articulation de l’épaule, et plus ces derniers auront de potentiel pour se développer musculairement, offrant par conséquent, un plus grand potentiel de force pour l’athlète.

La fonction du grand rond est presque en tout point similaire à celle du grand dorsal, à l’exception que son insertion a pour origine la scapula. Ce qui se traduit par plus une prise est serré, plus l’étirement sera grand et inversement.

LA LONGUEUR DU BICEPS BRACHIAL

Biceps brachial long :

Plus l’insertion du biceps brachial s’insère loin de l’articulation et plus le muscle sera fort. En effet, en s’insérant loin de l’articulation du coude, cela laisse plus de place pour que l’athlète bénéficie d’une densité musculaire importante.

Il est bon tout de même de préciser que pour les athlètes bénéficiant d’une morphologie avec les biceps courts, ils bénéficieront certes, de moins de potentiel de force maximal sur le biceps brachial, cependant, ils bénéficieront d’un avantage en matière de vitesse maximale. Et lorsque l’on sait que l’athlète doit générer un maximum d’accélération au départ de la phase concentrique du mouvement.

On comprend aisément que le biceps court peut aisément compenser son manque de force maximale par de la vitesse maximale.

LA LONGUEUR DU TRAPÈZE

Trapèze long :

La longueur des trapèzes n’a pas réellement de conséquence sur le potentiel de force de l’athlète. Cependant, en fonction de la longueur de ces derniers, cela constitue ou non un facteur morphologique limitant non négligeable à prendre en compte par l’entraîneur.

En effet, la longueur des trapèzes engendre inévitablement une localisation différente des scapulas, il est alors considéré que pour :

- des trapèzes longs, les scapulas seront suspendues bas (donnant l’impression que le coup est long),

- des trapèzes courts, les scapulas seront suspendues haut (donnant l’impression que le cou est inexistant).

Ce qui engendrera pour :

- des scapulas suspendues bas, moins de chemin à parcourir pour l’athlète afin d’amener le menton au-dessus de la barre fixe, rendant le mouvement de traction plus facile,

- des scapulas suspendues haut, plus de chemin à parcourir pour l’athlète afin d’amener le menton au-dessus de la barre fixe, rendant le mouvement de traction plus difficile.

Néanmoins, il faut nuancer que si l’athlète ne correspond pas à ces critères, cela ne veut pas forcément dire qu’il ne deviendra jamais bon sur le mouvement de traction.

Ces athlètes ont probablement peu de chance de devenir aussi fort, voir plus fort que les plus grands champions de street lifting.

Cependant, je reste convaincu que peut importe les mauvaises prédispositions génétiques d’un individu, ce qui fait qu’un athlète devient athlète, est son acharnement au travail.

Puisque les facteurs déterminants de la performance sportive seront avant tout déterminés par le travail que procurera l’athlète à son développement.

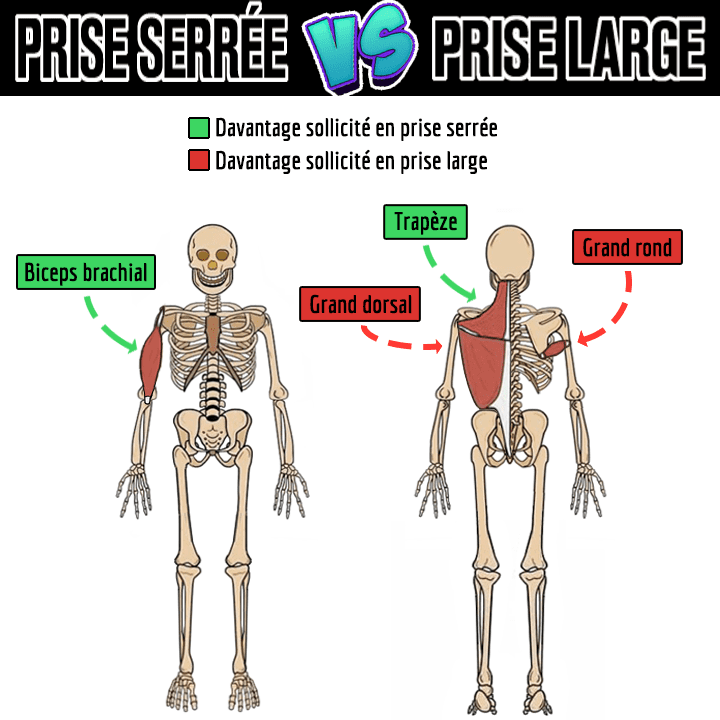

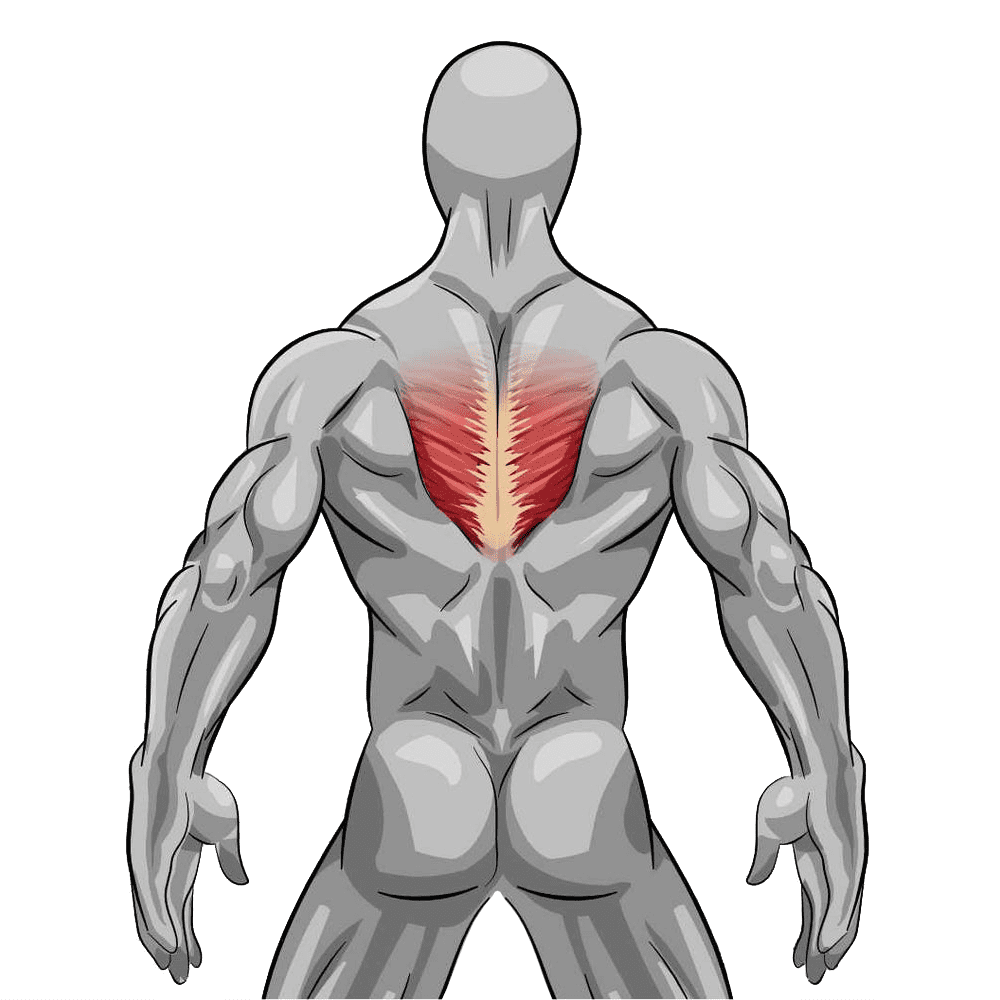

Aux travers de ces différents éléments morpho-anatomiques, il est alors considéré à l’heure actuelle que le mouvement de traction peut-être réalisé de différentes façons. En effet, il a été identifié deux façons de réaliser ce mouvement, qui s’inscrit directement dans une logique de retranscription de la morphologie osseuse mais également de l’anatomie musculaire de l’athlète.

Grand dorsal faible

Grand dorsal fort

Grand rond faible

Grand rond fort

Trapèze fort

Trapèze faible

Biceps brachial fort

Biceps brachial faible

Clavicules courtes

Clavicules longues

Avant-bras longs

Avant-bras courts

Musculairement parlant, la différence notoire entre ces deux façons d’exécuter le mouvement, sera l’implication du grand dorsal et du grand rond contre l’implication du trapèze et du biceps brachial. [6]

Ainsi, si l’anatomie musculaire de l’athlète a tendance à être favorable au développement des grands dorsaux, alors il serait peut-être intéressant pour ce dernier d’effectuer la traction en prise large. On peut souvent reconnaître ces athlètes par le fait qu’ils sont très larges de dos mais pas très épais.

A contrario, si l’anatomie musculaire de l’athlète a tendance à être favorable au développement des trapèzes et des biceps brachiaux. Alors il serait peut-être intéressant pour ce dernier, d’effectuer la traction en prise serrée. On peut généralement reconnaître ce profil d’athlètes par le fait qu’ils sont très épais, mais pas très large de dos. [7]

Il est important tout de même de préciser que malgré une bonne analyse morpho-anatomique de l’athlète par l’entraîneur, ne suffit pas et ne prend pas en compte un dernier facteur déterminant. En effet, une charge additionnelle employée au cours du mouvement peut également modifier la trajectoire du mouvement et ainsi opérer plusieurs changements biomécaniques qui modifient l’activité musculaire. Fournissant potentiellement une plus grande ou une moindre stimulation sur le muscle cible qui a l’intention d’être sollicité. [8]

Il convient alors pour l’entraîneur d’analyser non seulement l’aspect morphologique et anatomique de son athlète, mais également de mettre en pratique son athlète directement sur le mouvement, afin d’en déterminer la meilleure stratégie à employer.

Ce n’est qu’à l’issue de ces différentes évaluations morpho-anatomiques, que l’athlète pourra trouver, en fonction de sa morphologie et son anatomie, le style et la technique appropriée à employer sur la traction en street lifting.

risques de blessures de la traction

Comme dans tous gestes sportifs, lorsque l’athlète est en perpétuel recherche de performances sportifs, celui-ci accroît grandement le facteur risques de blessures.

Afin de prévenir l’apparition de ces blessures, il convient pour l’athlète comme pour l’entraîneur d’identifier les risques potentiels sur chacun des mouvements que devra pratiquer l’athlète.

En fonction du geste sportif pratiqué, des blessures sont clairement identifiées permettant alors la compréhension de l’apparition de ces dernières, dans un but éventuel de renforcement des muscles associés.

Concernant le mouvement de la traction, les blessures les plus courantes sont :

BLESSURE N°1

DOULEURS AUX COUDES

BLESSURE N°2

DOULEURS À L’AVANT DES ÉPAULES

BLESSURE N°3

DOULEURS AUX ÉPAULES LORS DE LA TRACTION

BLESSURE N°4

RISQUES DE DÉCHIRURES MUSCULAIRES

BLESSURE N°1

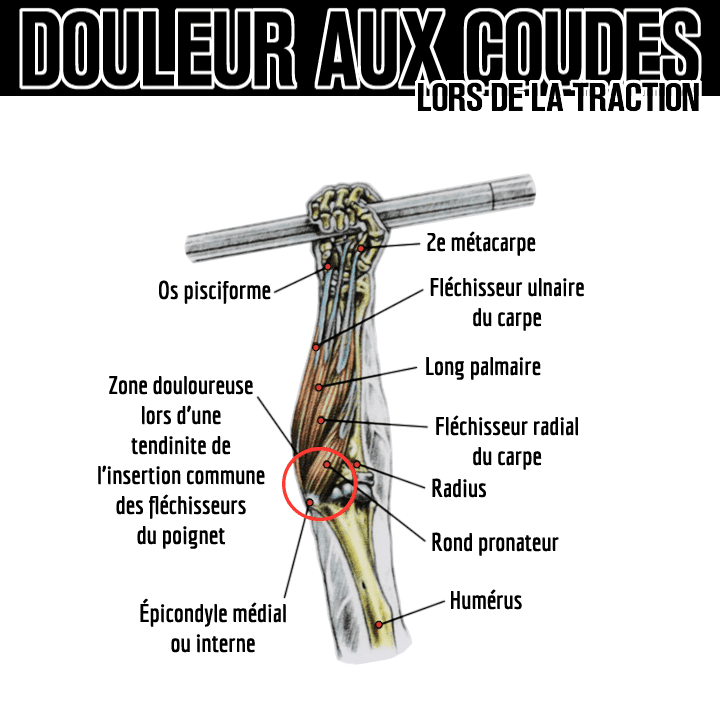

DOULEURS AUX COUDES

Les douleurs aux coudes font partie des pathologies les plus récurrentes en street lifting. Généralement, ces pathologies sont dues à une usure prononcée qui est en général, les conséquences direct d’un entraînement excessif basé sur l’accumulation de séries longues et/ou une mauvaise exécution du mouvement technique.

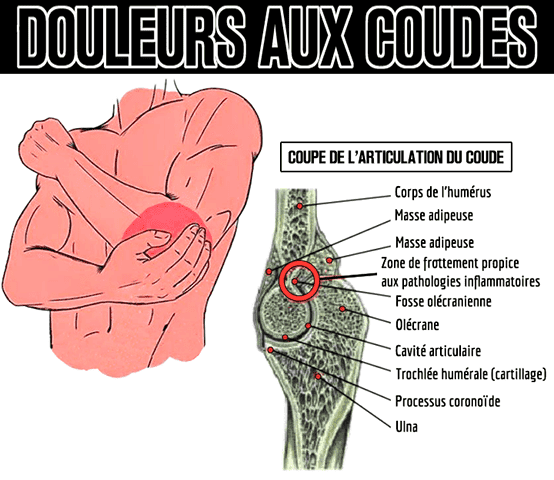

Cette pathologie, propre au mouvement de traction, est la conséquence d’un verrouillage bras tendu excessif.

En effet, lors de l’extension répétée des avant-bras, l’olécrane vient buter dans la fosse olécranienne de l’humérus. L’articulation subit alors des microtraumatismes qui peuvent générer à la longue, une inflammation douloureuse de la phase dorsale du coude.

Cette pathologie peut plus rarement générer des calcifications intra-articulaires particulièrement invalidantes. Dans ce cas, l’opération chirurgicale est souvent la seule solution pour récupérer une extension complète du bras.

Il est généralement conseillé pour les athlètes subissant cette pathologie, d’arrêter totalement l’exercice jusqu’à la disparition de la douleur, puis d’effectuer une reprise progressive, en évitant au départ d’étendre totalement les avant-bras en fin de mouvement.

A ce jour, seul le repos permet la récupération des tendons dans le but de réduire l’inflammation de ces derniers.

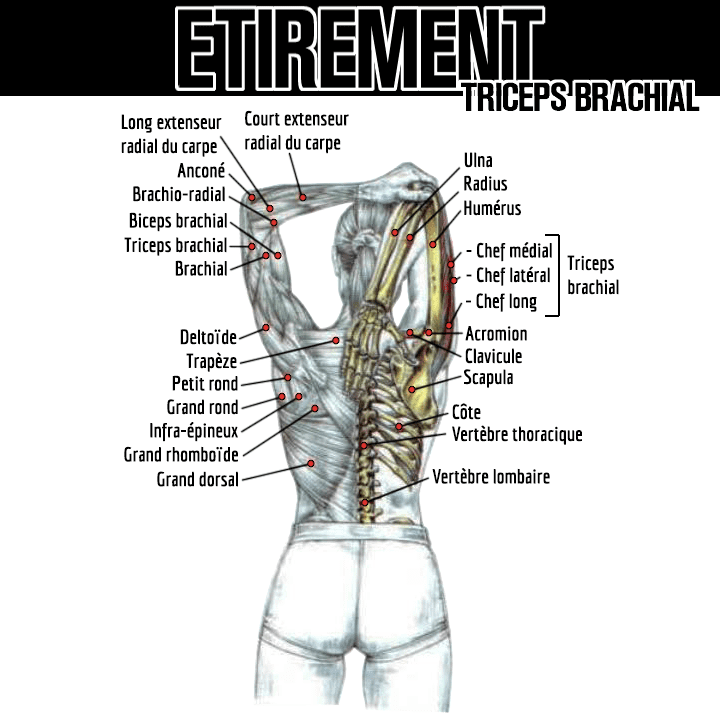

Afin de prévenir l’apparition de ces pathologies, le meilleur moyen à l’heure actuelle est, dès l’échauffement d’une séance traction, incorporer des sessions d’étirements des triceps.

Puisqu’en effet, lors de la phase concentrique du mouvement de traction et au point culminant de cette même phase, ce sont les triceps brachiaux qui sont étirés fortement. Et lorsque ces derniers ne sont pas suffisamment préparés à effectuer le mouvement technique, c’est à ce moment, que les premiers signes d’usure apparaissent.

En prenant en compte ces éléments, on comprend mieux l’utilité d’incorporer quelques étirements des triceps lors d’une séance traction.

BLESSURE N°2

DOULEURS À L’AVANT DES ÉPAULES

Les pathologies situées à l’avant des épaules font partie avec les douleurs aux coudes, des pathologies les plus récurrentes en street lifting. Elles sont mêmes, la cause principalement de l’arrêt total de l’entraînement.

Paradoxalement, nous le verrons par la suite, mais elles font partie des pathologies qui peuvent être facilement évitées.

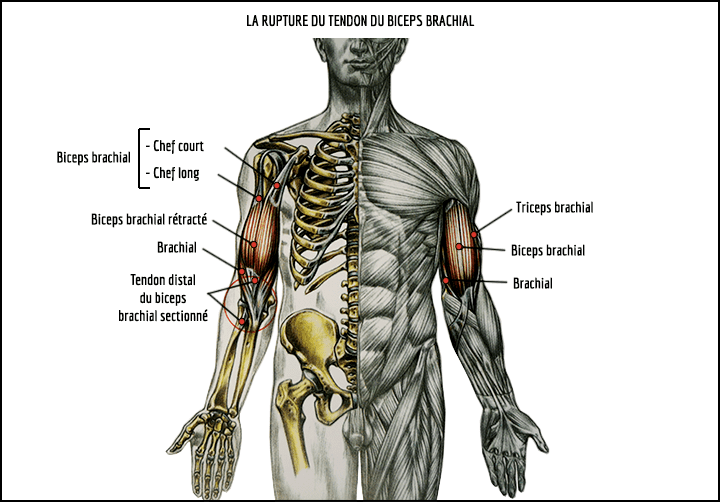

Rappelons avant toute chose, que la tête de l’humérus est solidement maintenue contre la cavité glénoïde de la scapula, par un ensemble musculaire aux tendons adhérant ou traversant la capsule articulaire.

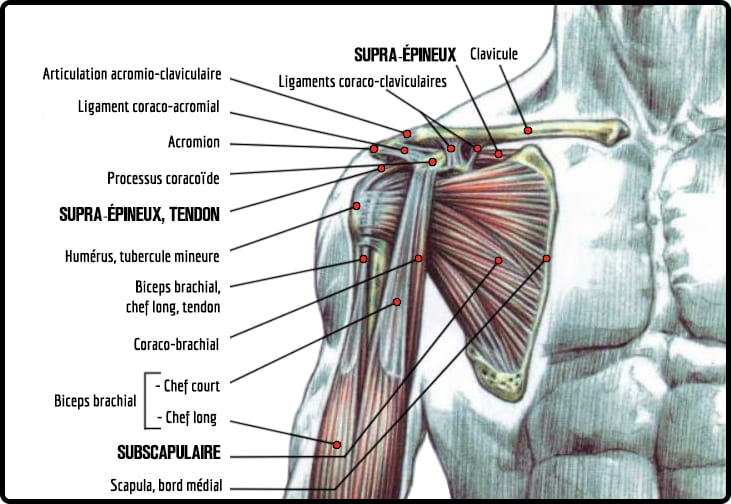

Cet ensemble est composé :

- à l’avant par le subscapulaire,

- un peu plus à l’extérieur par la longue portion du biceps,

- au-dessus par le supra-épineux,

- et enfin à l’arrière par l’infra-épineux et le petit rond.

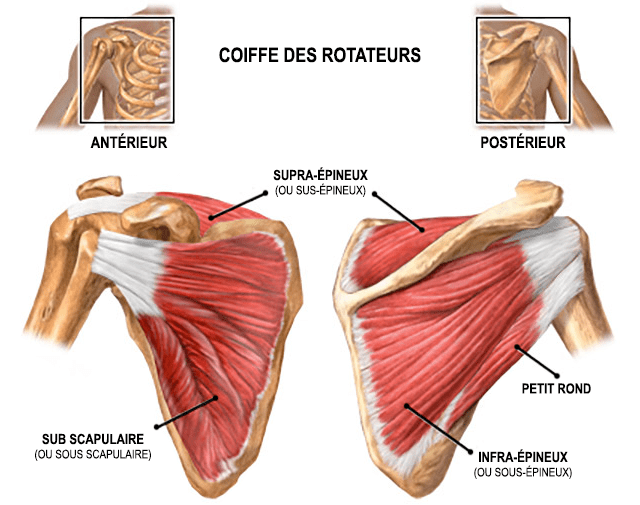

Les muscles subscapulaires, supra-épineux, infra-épineux et petit rond sont dits « profonds » et sont plus les proches des articulations. Ils assurent le maintien de la stature et de la posture, on parle alors de la coiffe des rotateurs.

Souvent négligée ou tout simplement méconnue, la coiffe des rotateurs est un ensemble de muscles profonds servant à stabiliser, afin de maintenir l’articulation de l’épaule.

La coiffe des rotateurs est composée de 4 muscles courts et profonds que sont rétrospectivement :

Ils ont donc pour rôle principal de stabiliser l’épaule lors de la traction. Les muscles rotateurs jouent un rôle fondamental dans la synergie deltoïde – coiffe des rotateurs, en étant garants de la stabilité articulaire lors de mouvement global comme en l’occurrence ici, la traction. [9] [10]

Un spasme, une hypertonicité, ou au contraire un manque de tonicité d’un ou plusieurs de ces muscles, pourront entraîner une mauvaise position de l’articulation de l’épaule. Cette mauvaise position sera la cause, lors des mouvements du bras, de frottements susceptibles de générer des pathologies inflammatoires. [11] [12]

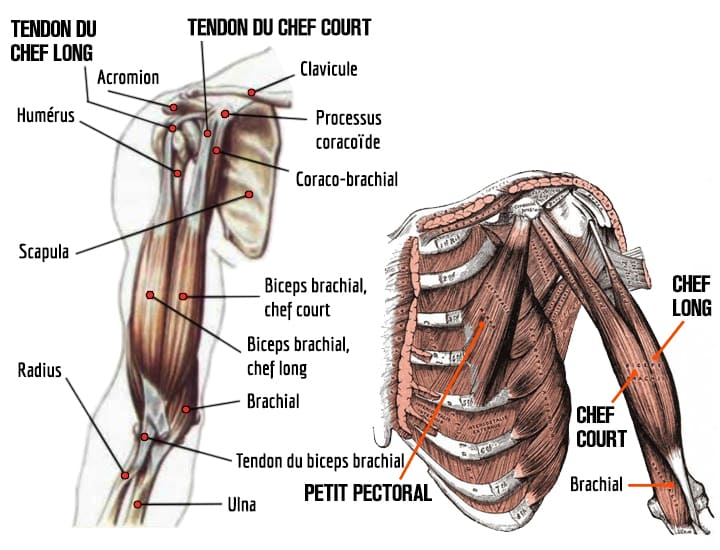

Et c’est à ce moment que nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. En effet, lorsque l’athlète effectue le mouvement de traction et plus particulièrement, la traction prise large avec phase concentrique ou le point culminant sera d’amener l’entièreté de la tête au-dessus de la barre fixe. Cela va étirer et plaquer le tendon du chef long du biceps brachial, qui va venir frotter contre la gouttière bicipitale. Et si l’athlète n’est pas suffisamment renforcé, préparé ou si l’exécution est mal contrôlée, ou bien encore si la gouttière bicipitale n’est pas suffisamment profonde. Alors le tendon du chef long du biceps brachial va sortir de cette gouttière bicipitale, ayant pour conséquence de distendre le tendon du subscapulaire. [13]

Généralement les athlètes ayant ces pathologies ressentent comme une vive douleur située à l’avant des épaules. Lorsque ces douleurs apparaissent, il est alors conseillé de stopper le mouvement de traction jusqu’à la totale disparition des gènes, afin d’éviter toutes sorties du chef long du biceps brachial de sa gouttière bicipitale dans le but de laisser récupérer le tendon du subscapulaire. Parallèlement, il va falloir que l’athlète concentre son entraînement sur l’étirement du chef long du biceps brachial et de façon spécifique.

La meilleure façon d’étirer le chef long du biceps brachial est alors pour l’athlète, de se saisir d’une paire d’haltère (poids léger fortement conseillé) et de se placer debout, immobile, pieds largeur épaules et abdominaux gainés. Placer les haltères au-dessus de la tête en conservant les bras avec une légère flexion qui ne bougera pas pendant toute l’exécution du mouvement. Au départ du mouvement, l’athlète va alors effectuer une rétraction ainsi qu’une dépression scapulaire, puis chercher à descendre les haltères dans l’alignement vertical de son corps, tout en cherchant à faire en sorte comme si il voulait éloigner le plus possible les haltères l’une de l’autre. [14]

Une fois la douleur disparut, la reprise du mouvement peut alors s’effectuer et il est généralement conseillé d’incorporer dans sa phase d’échauffement ce mouvement, mais de façon dynamique dans le but d’améliorer la mobilité de ce dernier.

Toute notion de maintien isométrique est alors absente, le but pour l’athlète est alors d’aller chercher de grandes amplitudes sur ce mouvement et de façon progressive, afin de préparer son corps au mouvement de traction.

Comme nous l’avons vu précédemment, les blessures aux épaules sont en règle générale, beaucoup plus profondes, apparaissent le plus souvent au cours de plusieurs faux mouvements et à la suite d’une longue usure par frottement des structures tendineuses renforçant la capsule articulaire.

Il existe néanmoins 3 gestes simples, afin d’éviter au mieux les douleurs aux épaules sur le mouvement de traction :

- améliorer la souplesse du chef long du biceps brachial,

- renforcer spécifiquement le subscapulaire,

- adapter, adopter et contrôler parfaitement la trajectoire du mouvement de traction.

BLESSURE N°3

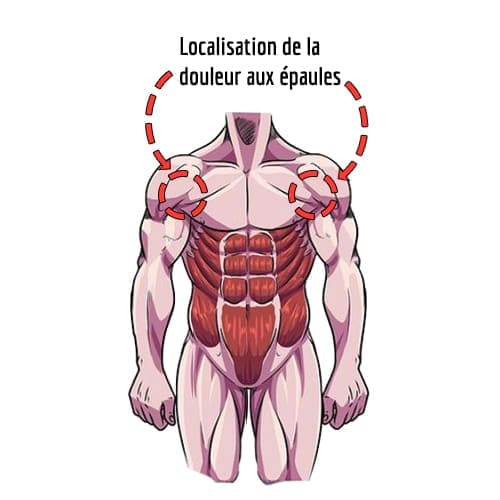

DOULEURS AUX ÉPAULES LORS DE LA TRACTION

Les pathologies aux épaules lors de l’exécution de la traction sont quant à elles, moins fréquentes, mais beaucoup plus contraignantes, puisqu’elles sont généralement synonymes d’un déséquilibre postural, et par conséquent, seront beaucoup plus difficilement rectifiables.

Généralement les athlètes ayant ces pathologies, rapportent ressentir comme une gène lors de toute l’exécution du mouvement de traction. Au départ, le seuil de douleur de ces gènes est tolérable pour les athlètes, mais au fur et à mesure, ces petites gênes vont alors devenir des douleurs, qui iront totalement incapacité ces athlètes. [15]

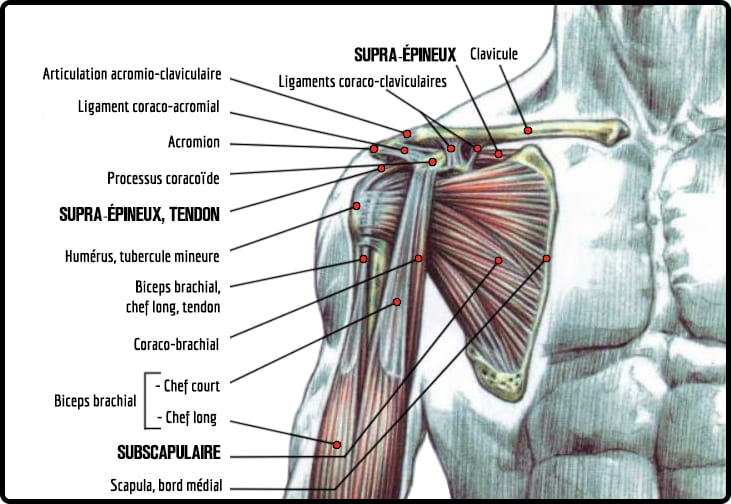

On parle alors du syndrome de conflit sous-acromial (CSA), ce syndrome correspond à un frottement anormal entre l’acromion et la partie supérieure de l’humérus. Ce frottement est douloureux et se produit essentiellement lors d’un effort de soulèvement à la hauteur des épaules, c’est-à-dire vers 90° d’élévation antérieure ou en abduction c’est-à-dire sur le côté. [16]

Ce conflit entraîne une réaction inflammatoire et peut apparaître pour plusieurs raisons :

- soit l’acromion a une forme en crochet, ce qui se voit sur certaines radiographies,

- soit les muscles qui abaissent l’humérus sont usés,

- soit c’est un surmenage de cette région par une activité répétitive des bras en l’air, qui entraîne une tendinite locale.

Lors du mouvement de traction, c’est bien l’élévation élevée du bras pendant le mouvement, qui réduit l’espace sous-acromial et augmente la pression, augmentant ainsi le risque de blessure par impaction. Les tractions en prise larges, en prise inversées et lesté montrent des schémas cinématiques liés à un risque accru d’impaction. [17]

Afin de garantir un espace sous-acromial suffisant, il est généralement admis de nos jours que le rôle des muscles fixateurs des scapulas et des muscles de la coiffe des rotateurs est alors essentiel. Puisqu’en effet, ce sont ces deux groupes musculaires qui permettent, lors du mouvement de traction, de guider les mouvements de la ceinture scapulaire tout en assurant un centrage de la tête humérale en face de la glène, dans le but de permettre une stabilité scapulaire et une action optimale des deltoïdes. [18] [19] [20] [21]

Lorsque ces deux groupes musculaires :

- ne sont pas suffisamment renforcés,

- ne sont pas synchronisés,

- sont surmenés,

- sont usés.

C’est à ce moment, que peut alors apparaître un espace sous-acromial insuffisant, provoquant alors des frottements excessifs entre l’acromion et la partie supérieure de l’humérus.

Afin de contrer, parer et rectifier ce problème, il convient pour l’athlète et l’entraîneur de mettre en place des exercices permettant le renforcement spécifique de ces deux groupes musculaires.

Pour les muscles fixateurs des scapulas, nous pouvons citer toutes les formes de « rowing » (rowing à la poulie basse, rowing Yates, rowing buste penché, rowing banc, etc …), et pour les muscles de la coiffe des rotateurs, nous pouvons citer les exercices permettant l’accentuation du renforcement de la rotation externe des bras (l-fly, cuban press, etc …).

Il faut donc, à la moindre douleur suspecte, arrêter pendant quelque temps le mouvement technique de traction et le remplacer par des exercices renforçant les muscles fixateurs des scapulas et des muscles de la coiffe des rotateurs dans le but d’améliorer la stabilité dynamique des épaules.

BLESSURE N°4

RISQUES DE DÉCHIRURES MUSCULAIRES

Les risques de déchirures musculaires, bien que rares, sont une éventualité pour les athlètes recherchant la performance sportive sur un geste sportif.

Les tractions deviennent alors dangereuses lorsque c’est la charge qui dicte le mouvement et non l’athlète.

Mais au-delà de l’aspect biomécanique du mouvement, c’est surtout l’aspect morphologique qui favorise le facteur risque de déchirure et une exécution non appropriée à la morphologie de l’athlète accroît grandement le facteur risque de déchirures musculaires.

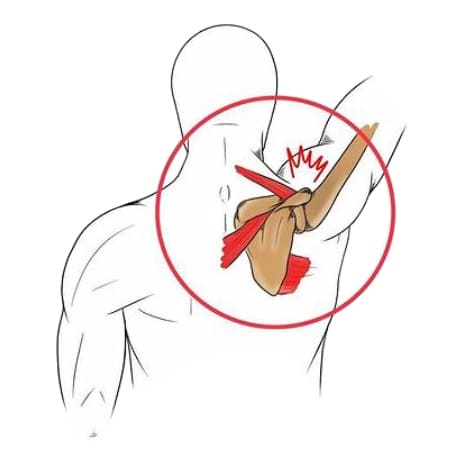

En effet, les plus gros traumatismes surviennent lorsque l’athlète est bras complètement tendu en bas du mouvement de traction en street lifting. Cela est d’autant plus vrai lors de l’exécution de la traction en prise supination. Cette variante de traction place le tendon distal du biceps dans une position extrêmement dangereuse. Les risques de tendinite, voire de déchirure, sont très importants.

Dans le cas où l’athlète commence à ressentir une douleur au tendon distal du biceps avec les tractions en supination, ce dernier devrait arrêter cette exécution et s’orienter vers la variante en pronation, qui est également autorisée en compétition de street lifting.

Il n’est donc pas étonnant que la plupart des déchirures musculaires surviennent chez les athlètes employant la prise supination.

Afin de prévenir au mieux l’apparition des déchirures musculaires, il faut que l’athlète veille à contrôler parfaitement l’exécution de son mouvement et effectue une exécution du mouvement adaptée à son anato-morphologie.

- Fédération Nationale de Street Lifting – Règlement Traction – Street lifting FNSL.

- Frédéric Delavier – Guide des exercices musculaires. approche anatomique. Arcadia, 2000. ISBN 88-85841-19-8

- Frédéric Delavier – Guide des mouvements de musculation – 3ème Édition.

- Frédéric Delavier – Guide des mouvements de musculation.

- Frédéric Delavier – Guide des tractions.

- Superphysique – Traction prise large devant à la barre fixe.

- Superphysique – Traction prise supination non cambré à la barre fixe.

- Boowiki – DIP (EXERCICE).

- Jurgen Weineck – Manuel d’entraînement, Édition Vigot – 1990.

- Marc Vouillot – La force athlétique, Edition Chiron – 2005.

- F.F.H.M.F.A.C – Force athlétique.

- Université de Lorraine – Nutrition et force athlétique : comprendre la physiologie de l’effort de force afin d’établir des stratégies nutritionnelles spécifiques – 06 Juillet 2017.

- Christophe Carrio – Tractions : 4 conseils pour progresser.

- Alfredo Stecchi. Biomécanique d’exercices physiques. De la préparation sportive Sport Fitness. Elika – 2004.

- A Kavadlo. Relever la barre : The Definitive Guide de Barre de traction Calisthenics. Dragon Door Publications, 2012.

- Paolo Evangelista. DCSS. Mécanique électrique pour Lifters. Nouvelles de Jeux olympiques – 2011.

- Oscar Moran, Isabel Arechabala. Exercices musculaires Encyclopédie. Meyer Meyer Verlag – 2012.

- Véronique Feipel, Marcel Rooze – Biomécanique de la scapula – Laboratoire d’Anatomie Fonctionnelle – 2019.

- Vladimir M. Zatsiorsky, William J. Kraemer, Andrew C. Fry – Science and Practice of Strength Training – mars 2020.

- Vladimir M. Zatsiorsky – Les qualités physiques d’un sportif, In traduction INSEP – 1966.

- Dufour M. Anatomie de l’appareil locomoteur. Membre supérieur. 3ème édition. Issy-les-Moulineaux; 2016.

- [1] Ronai, Peter MS, RCEP, CSCS*D, NSCA-CPT*D; Scibek, Eric MS, ATC, CSCS – The pull-up – Strength and conditioning journal – 2014.

- [2] KIN 334 – Functional Anatomy and Kinesiology Anatomical Analysis of Movement: Upper Extremity Exercises.

- [3] James A Dickie, James A Faulkner, Matthew J Barnes, Sally D Lark – Electromyographic analysis of muscle activation during pull-up variations – Journal of electromyography and kinesiology – 2017.

- [4] Ronai, Peter MS, RCEP, CSCS*D, NSCA-CPT*D; Scibek, Eric MS, ATC, CSCS – The pull-up – Strength and conditioning journal – 2014.

- [5] Goubel F, Lensel-Corbeil G (1998). Biomécanique éléments de mécanique musculaire, Edition Masson.

- [6] Hewit, J. K., Jaffe, D. A., & Crowder, T – A comparison of muscle activation during the pull-up and three alternative pulling exercises. J. Phys. Fitness, Med. Treat. Sport – 2018.

- [7] Clemens JM, Aaron C – Effect of grip width on the myoelectric activity of the prime movers in the bench press. – Journal of Strength and Conditioning Research – 1997.

- [8] Paolo Evangelista. DCSS. Mécanique électrique pour Lifters. Nouvelles de Jeux olympiques, 2011. pp. 663-676- ISBN 88-95782-48-8.

- [9] Huchin Gauthier – Examen clinique de l’épaule douloureuse chronique non traumatique : Intérêt de la médecine manuelle ostéopathique.

- [10] Esprit Corps, Esprit forme – Deltoïdes, Infrasupinatus, Supraspinatus et Teres minor: Les meilleurs exercices pour développer des épaules larges et rondes.

- [11] Janda V. Les procédures en matière de réadaptation thérapeutique. Cesk Pediatr. 1976 juillet; 31 (7): 365-6.

- [12] Berthold et al. Die Bedeutung des Muskelfunktionstests nach für die Praxis de Janda, Medizin und Sport. 21, 6, S.171ff – 1981.

- [13] Gerber C, Krushell RJ. rupture isolée du tendon du muscle sous-scapulaire. Caractéristiques cliniques dans 16 cas. J Joint Bone Surg Br 1991 mai; 73 (3):. 389-94.

- [14] bazinga – FAITES ABSOLUMENT CET EXERCICE! (DOULEURS AUX EPAULES).

- [15] Weitz B. Minimiser Blessures formation de poids chez les athlètes et les culturistes. Par: Robert D. Mootz, Kevin A. McCarthy. Sport chiropratique. Jones Bartlett Learning, 1999. pp. 22. ISBN 0-8342-1375-3.

- [16] Dr Collin Philippe, Dr Debet Aurore, Dr Houvet Patrick, Dr Juvenspan Marc – Syndrome du conflit sous-acromial – Institut Français de Chirurgie de la Main spécialisé dans les pathologies de l’épaule – IFCE – 2016.

- [17] Joe A.I.Prinold, Anthony M.J.Bull – Scapula kinematics of pull-up techniques: Avoiding impingement risk with training changes – Journal of Science and Medicine in Sport – 2016.

- [18] TAMISIER Margaux – Efficacité de la stabilisation scapulaire dans la prise en charge du patient atteint de syndrome de conflit sous-acromial – D.E.M.K. Marseille – 2020.

- [19] Fleisig GS, Andrews JR, Cutter GR, Weber A, Loftice J, McMichael C, Hassell N, Lyman S. Risk of serious injury for young baseball pitchers: a 10-year prospective study. Am J Sports Med – 2011.

- [20] Bassett, RW, Browne, AO, Morrey, BF, and An, KN – Glenohumeral muscle force and moment mechanics in a position of shoulder instability. – J Biomech – 1990.

- [21] Shevlin, MG, Lehmann, JF, and Lucci, JA. Electromyographic study of the function of some muscles crossing the glenohumeral joint. – Arch Phys Med Rehabil – 1969.

Cet article a 10 commentaires

On connait ,mais très bon article sinon

Bonjour fifi,

Merci de ton retour l’athlète !

Cordialement

Merci pour cette article super bien développé et bien mis en forme !

Bonjour Clément,

Merci à toi pour ton retour !

Cordialement

sant_maclaw

Article incroyable ça mérite beaucoup + de visibilité rien à dire

Bonjour Soucek Lenny,

Merci d’avoir pris un peu de votre temps afin de me faire ce superbe retour !

Cordialement

sant_maclaw

Merci beaucoup pour toute cette pédagogie.

Existe-t-il des tutoriels pour d’autres parties du corps ?

Bonjour Christian,

Un grand merci à vous pour votre retour et pour vous répondre, j’ai proposé sur ce même site, des articles similaires sur le dips.

Sportivement,

sant_maclaw

Bonjour,

Pour la partie sur la longeur des avant-bras je comprends la réflexion, mais ne prend t’ont pas davantage en compte le bras de levier sur un membre en mouvement ? Par-là j’entends la longueur de l’humérus, qui lui est en mouvement et créera davantage de contrainte lié au tirage puisqu’il viendra dans l’ordre du mouvement :

– Être aligné avec l’axe de tirage en position basse.

– S’éloigne de cet axe de tirage au vu du choix de largueur de la prise.

– Et enfin se rapproche à nouveau en position haute.

Bonjour Letort,

Bonjour,

Merci beaucoup pour ton commentaire très pertinent. En effet, ta remarque sur le bras de levier formé par l’humérus mérite d’être prise en compte dans l’analyse biomécanique du mouvement de traction, notamment en street lifting.

Tu as raison de souligner que l’humérus est le segment principal en mouvement lors du tirage, et que sa longueur influence directement le bras de levier par rapport à l’axe de rotation gléno-huméral. Plus ce segment est long, plus le moment de force exercé sur l’articulation est important, notamment en position basse où le bras est aligné avec l’axe vertical de traction. Cela implique une plus grande contrainte mécanique pour initier le mouvement, surtout avec une charge additionnelle.

Cependant, la longueur des avant-bras entre aussi en jeu, mais d’une autre manière. Des avant-bras plus courts ont tendance à réduire l’amplitude articulaire nécessaire au niveau du coude pour atteindre le menton ou la barre, ce qui diminue l’amplitude de travail totale et le temps sous tension. De plus, cela réduit le moment de force au niveau du coude, ce qui peut indirectement alléger la contrainte musculaire pour les fléchisseurs du bras (biceps brachial, brachial, etc.).

Ta remarque sur l’éloignement de l’humérus par rapport à l’axe de tirage en fonction de la largeur de la prise est également très juste. Une prise large accentue le bras de levier horizontal (plan frontal), ce qui augmente la contrainte sur les muscles tirants horizontaux (grand dorsal, grand rond), particulièrement en position médiane du mouvement. Cela peut d’ailleurs expliquer pourquoi certains athlètes avec des humérus courts ou un angle acromio-huméral favorable performent mieux sur des prises larges.

Merci encore pour cette contribution qui enrichit clairement la réflexion sur les déterminants morpho-anatomiques de la performance en traction lestée.

Cordialement

sant_maclaw